提 要

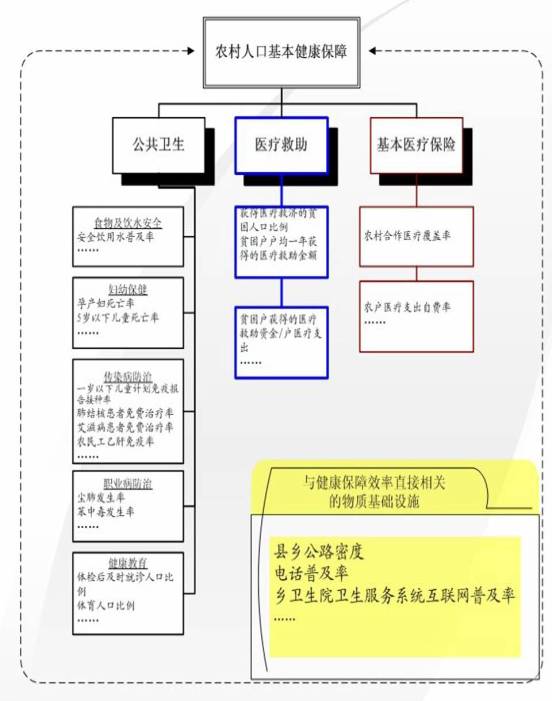

本文通过文献和案例研究,构建一个开放性的指标体系,以便公众监督政府在改善农村人口尤其是贫困群体的基本健康保障状况方面的作为。基本健康保障制度主要由公共卫生、医疗救济和基本医疗保险构成。这三个重点领域的优先顺序,本质上由社会经济发展水平和地方政府的能力所决定。在地方政府的财政和行政能力都很薄弱的欠发达地区,强化公共卫生和医疗救济制度,对于减轻农民家庭尤其是贫困户的健康脆弱性,是最具可行性的选择。这里选择的基本健康保障水平衡量指标,几乎都指向重点领域中最基本的公共行动。有些指标的相关数据难以收集,恰恰表明它们所衡量的制度运行不够有效,而且公开性透明性较差。这些基本健康保障制度中的薄弱环节,包括食品安全、重大传染病免费防治、职业健康保护、健康教育和与农户医疗支出相联系的第三方付费制度。

关键词:农村

I.问题的提出

在21世纪开始的时候,中国政府提出全面建设小康社会的战略目标。这个目标最初是通过执政纲领文件表达出来的,其组成部分主要是定性的内容而非定量的指标[2]。因此,国内一些研究机构和学者都曾试图通过设计指标体系,量化有关全面建设小康社会的战略目标。这种努力虽然是必要的,但对于衡量标准的确定和目标的量化还是远远不够的。在城乡差别巨大和地区差距显著的情况下,发展目标和衡量标准的确定需要经过基层社会、地方政府和中央政府之间的充分协商,才有可能避免目标脱离实际,从而获得广泛的认同。这一点,在欧盟的社会保障促进经验中可以找到支持。欧盟的做法是,首先通过成员国之间的协商机制提出社会保障目标。其次,从成员国现有的社会保障制度中抽取统一的衡量标准。然后,通过定期发布统计信息,激励成员国根据各自的国情,调动各自的社会力量,动用各自的行政和财政手段,以不同的方式向着共同的目标努力[3]。中国的国情与欧盟及其成员国相比虽然千差万别,但是欧盟的经验对于中国这样内部差异有如天壤之别的大国有着不可忽视的借鉴意义。基于这种理解我们认为,对小康社会衡量标准的研究,可以作为多方协商的知识准备。在协商一致的结果达成之前,这些研究至少可以向公众提供有关中国社会经济发展状况的信息。

目前发表的一些对小康社会指标体系的研究结果,体现了中央政府关于全面建设小康社会的设想所具有的特点:其一,强化了对社会发展目标的关注;其二,将农村发展作为重点[4]。国家统计局出于对城乡差距的考虑,设计出3套标准,用以衡量农村、城市和全国小康生活水平。每套标准包含十多个指标,农村指标共16个,分成6类,即收入分配、物质生活、精神生活、人口素质、生活环境、社会保障与社会安全[5]。国务院发展研究中心建议的标准由4组16项指标构成,涵盖经济、社会、环境和制度四个方面[6]。各省/区的研究机构根据当地政府提出的现代化时间表或小康社会目标,构建了相似的指标体系。可是,尽管设计者们力图用尽可能精炼的指标体系表达尽可能多的内容,这些体系还是不足以反映全面建设小康社会战略目标的丰富内涵。即使按照这些体系的分类指标来考虑,每一类别中存在的缺憾都显而易见。例如,健康指标只包括“平均预期寿命”和“安全饮水”2项,“社会保障”类别里没有医疗保险和救助的位置,等等。

产生上述缺陷的直接原因在于,指标体系的结构过分“单薄”。如果借鉴计算机窗口程序菜单所具有的多层次金字塔式结构,就有可能解决小康社会指标体系的设计困难。欧盟和美国的卫生目标即具有这类多层面的结构特征。美国1990年的国家卫生目标包括预防服务、健康保护和健康促进三个方面。每个方面又细分为5个焦点领域,这15个焦点领域进而涵盖了总计226个量化的子目标。随着美国人口疾病模式的变化,2010年的国家卫生目标调整为28个焦点领域,扩展成467个子目标。如此庞大的指标体系由上百个卫生组织的专家合作起草,有近10个联邦政府部门提供数据,还有600多个科研教育机构、数目更多的非政府组织和公众参与咨询[7]。相形之下,中国小康社会目标的量化和衡量标准的制定过程还远未完结,还有大量工作需要做。

我们的研究,既不是为了制订小康社会的健康标准,也不是为了规划国家卫生目标,而是为了筛选一套政策敏感指标,用以反映政府对改善农村人口基本健康保障状况的努力程度。虽然这与小康标准和国家卫生目标的制定并不矛盾,但本项研究目的的确定主要是出于如下考虑:

第一,在2003年SARS灾害发生之前的20多年间,政府对经济增长的追求远胜于对健康领域发展的关注。在投资公共卫生、调节医药和保险市场、以及针对贫困群体开展医疗救助方面,政府的作用都在减弱。与此相联系的结果是,公共卫生服务萎缩,城乡医疗资源分配不均等加剧,医药价格飞涨,普通居民特别是农民及其家庭成员看不起病的案例日益增多,以至于因病致贫现象影响到社会稳定。当然,决定人口健康状况的因素是多元的、复杂的,政府维护公共健康安全的努力只是其中之一。然而,有鉴于政府在中国社会经济中依然起主导作用,筛选国民基本健康保障指标的工作至少有助于公众获得信息,从而监督政府并促进公共卫生政策的改善。在计量指标统一、统计程序一致和信息公开透明的条件下,这些指标还能用作政府之间实行激励和监督的工具。

第二,所谓基本健康保障,指的是那些使全体社会成员得以满足最低健康需求从而降低健康风险的制度。最低或曰基本健康需求所涵盖的内容,取决于特定时期和特定地域的社会成员对健康维护条件的底线所达成的共识。对于那些未能获得基本健康维护条件的群体,政府有责任动用行政或者财政手段予以援助,以防止他们陷入边缘化和被社会排斥的境地。农村、农业和农民在中国社会经济中处于不利地位,大多数农村人口特别是农民及其家庭成员属于健康脆弱群体[8]。因此,农村人口基本健康保障指标对于显示中国的实际情况更具代表性。

由研究目的所决定,我们必须在指标筛选过程中回答以下问题:

l

l

l

l

l

II. 基本健康保障指标结构

图1.

图1.

III.对所选指标的解释

3.1

首先需要说明的是,这里对构成指标体系的3个重点领域所作的排序,体现的是根据政府行政和财政力量的强弱所作的优先性选择。其次,这3个领域所包含的可观察和可计量的指标,主要是从消费者的角度挑选的,用来反映农村人口多种基本健康需求的满足程度。

在基本健康保障领域中,公共卫生占据最优先的位置。这样排序的根本缘由在于,公共卫生服务所具备的以预防为主降低公共健康风险的功能,无可争议地赋予其自身纯公共品的特色。因此,即使是能力较差的政府,也必须承担起维护公共健康安全的使命。在贫困地区县乡政府的财力难以维持公共卫生制度运转的情况下,就需要省级和中央政府通过财政转移措施,援助基层政府行使这一基本的政府职能。

公共卫生服务的对象是所有社会成员,医疗救济的对象则主要是社会中最贫困的群体。救济的目的,在于避免弱势群体陷入难以生存的境地。这是人类通过社会包容、社会融合实现整体生存的需要。从这个角度来看,救济弱势群体实质上也是向全社会提供一种公共品。中国的救济行动虽然历来都有社会团体和个人自愿参加,但是民间组织开展活动的地域和筹集的资源还很有限。因此,政府一直履行着社会救济的功能,并且积累了丰富的经验。在社会经济转型期,原有的正规和非正规保险制度难以覆盖所有群体,也不足以应对弱势群体和个人所遭遇的风险。这就更需要救济措施来应对那些被正规和非正规保险制度所遗漏的风险、或曰“残余”(residual)的不安全现象。有鉴于社会救济的根本意义在于防止弱势群体边缘化,因而其目标人群一般都经事先严格定义,使受益者资格一方面取决于所遭受的灾难打击,另一方面与其面临的社会排斥相联系。进一步讲,这样做也使救济制度的运行相对简单从而易于管理。

根据我们的田野调查,2001年一些地方政府在难以推行合作医疗保险制度的情况下,选择了医疗救济制度。例如浙江绍兴县,将当时的合作医疗基金结余改作医疗救济基金,补助处在最低生活保障线以下的住院老人[11]。贫困地区的政府虽然在财政和行政能力方面都比不上绍兴,但是也有成功管理医疗救济项目的经验。例如,中国扶贫基金会通过云南丽江县政府,对当地农村的贫困孕产妇提供生育援助;世界银行通过陕西镇安县政府,对秦巴项目区贫困户中罹患重病的主要劳动力和老人提供医疗救济,等等。2003年底,中央政府下拨资金,由民政部在全国范围内组织对有大病患者的农村五保户和贫困农民家庭实行医疗救助。可以预见,在保证资金来源的前提下,各地政府运用现有的组织资源,就能够建立起与当地经济社会发展水平和财政支付能力相适应的农村医疗救助制度。

目前,在贫困地区推广这样一种制度时机还不成熟。原因在于,那里不仅欠缺上述大多数前提条件,而且公共卫生供给不足、基层医疗服务质量欠缺可靠,农户支付能力薄弱、地方政府财政困难并且行政效率低下。这一点,不仅为20世纪90年代卫生部组织的贫困县合作医疗制度试验所印证,而且也在一些国际组织的卫生援助项目中得到检验。项目伊始,试验区的制度在外来资金和技术管理援助下得以建立和运行。项目结束之后,制度便在试点县接二连三垮台。即使对于获得上级财政和行政支持的新试点贫困县,例如云南省玉龙县,眼下仅仅两个因素,即管理费用陡增地方财政负担和占农村人口将近1/3的贫困群体难以支付保费,就足以危及制度的可持续性[12]

就建立制度和使之可持续而言,后者不仅难度更大而且更加重要。这首先是因为,以往合作医疗制度的失败动摇了老百姓对制度本身的信心,从而对农户的参保决策产生消极影响。可以说,在那些缺少制度连续性的地方,如今越发难以使制度可持续。反之,制度越有连续性,就越是可持续。在上海嘉定和江苏吴县等地,合作医疗制度从人民公社时期一直延续下来,筹资水平从当年的人均5角钱提高到目前的百元以上。参保村民非但没有因为筹资额增加而退出,整个制度反倒因为提供更具吸引力的受益包而愈益稳固。其次,当前由中央政府出面推行的新型合作医疗制度实质上投入了国家的信誉,一旦出现可持续性危机,就会损害政府的公信度。因此,我们对基本医疗保险制度的迅速推广持谨慎态度。

进一步讲,新型合作医疗制度的实施规则本质上由中国当前的社会经济条件所决定。然而,某些现行基本规则不但与已有的社会医疗保险理论和实践相悖,而且对于在中等发达地区、甚至在发达地区实现制度的可持续性,也是莫大的挑战。第一个关键性的挑战,来自中央政府强调的农户自愿参保原则。社会医疗保险区别于商业保险的一个根本特征,是借助法律手段强制所有国民承担参加基本医疗保险的义务,以便尽可能保证在大规模人口中分散风险。这种制度设计,既针对保险供给方的逆向选择行为(排斥最需要保险的高风险人群),又预防来自保险需求方的道德风险(患病时参保,痊愈后退保)。中国的现实是,政府以往曾对农民采取过多种强制性措施,在二者关系中埋下了一些矛盾的种子。仅就近年来向农民征收的税费而言,不少收费项目不但超出了大多数农民的承受能力,而且所筹款项的使用也不透明,由此导致矛盾尖锐甚至影响社会稳定。这也许正是高层决策群体明知社会医疗保险需要强制性却又选择自愿原则的一个根本原因。可是其结果必然是制度风险加大,参保人群规模缩小(参见方框1)。

对制度可持续性的第二个关键性挑战,来自对保险赔付范围的界定。根据中央政府的指导意见,合作医疗基金对参保人群医疗费用的补偿采用大病统筹为主、兼顾小额费用补助的方式[13]。小额医疗支出与发生概率大、就诊费用低的小病相联系,运用基金对其补偿不仅增加了农民的报销手续,而且徒然增大管理费用。在筹资规模不变的条件下,这样做必然导致大病医疗支出补偿比例降低。大病发生概率低但医疗费用高,因此对患者及其家庭的收入和消费流程可能产生灾难性的打击。这正是借助保险方式由大规模参保人群分担大额医疗费用的意义所在。可是中国大多数农民经济状况不宽裕,如果缴纳了保费而受益概率较低,他们参保的可能性就会大打折扣。出于同样的经济原因,农村中低收入群体往往患小病而不求治,并由此拖成大病。因此,补偿小额医疗费用的积极意义,还在于促使农民家庭增添健康预算并提高医疗服务使用率。可见,采用现有的补偿模式一方面是由于大多数农民的愿望和行为使然,另一方面也是制度管理群体出于提高参保率的追求方才不得已而为之。

问题是,既然每个农户都把缴纳的保费多半用在自家的医疗支出上,大病风险则主要靠中央和地方财政的补助金来应对,合作医疗保险实质上岂不是近乎于政府救济或福利制度吗?况且,这还是附加了昂贵的管理费用的制度。更值得注意的是,这一制度很可能还不似完全的救济制度那样能够瞄准最贫困的人口。合作医疗制度通行医疗费用共付原则,穷人往往由于难以承担大额医疗费用的自付部分而减少使用医疗服务,因此得到的补助部分实际上不如非穷人多。那些放弃使用服务的穷人甚至可能得不到补助的好处(参见方框2)。当然,在基金主要来自于个人缴纳保费的发达地区,这个问题并不严重。可是在中等发达和欠发达地区,则还需要进一步的制度创新来解决问题。这也是我们根据制度推广难度把基本医疗保险置于公共卫生和医疗救济制度之后的一个原因。

不过,我们对三种制度所作的排序,并不仅仅是主观的政策选择。这种优先序列还是对这些制度产生的历史逻辑和现实状态的一种反映。相对于医疗救济和保险,公共卫生服务外部性最强。良好的公共卫生服务能够普遍减少疾病的发生,故而有可能减轻救济和保险支出的压力。医疗救济不但能够部分地缓解穷人的生活困境,而且还有可能帮助他们进入基本医疗保险制度,从而既扩大参保人口规模,又减轻贫困家庭的脆弱性。因此,在那些最不发达的地区,如果三种制度都运转低效,那就表明需要转而采用稳打稳扎步步为营的策略,选择制度建设和运行成本较低的制度,作为改善农村人口基本健康保障状况的起点。

3.2指标选择的理由

前面已经强调指出,图1列举的21个指标是为了方便公众监督政府行为而筛选的,它们不可能充分显示政府在基本健康保障领域中应当采取和已经采取的行动。这些指标在图中最多分成4个层次,它们还可以根据使用者的意图进一步细分和延伸。公共卫生、医疗救济和基本医疗保险形成第2层次。第3-4层次的指标虽然在图形上有位置先后之分,但它们相对于同一制度所表达的政策含义却没有主次之别。构成这两个层面的焦点领域(例如食物和饮水安全)及其包含的指标(例如安全饮水普及率),几乎都指向各自领域中最基本的公共行动,当然这也不排除某些指标的内涵有相互重叠的地方。

在我们的指标体系中,公共卫生指标形成了一支重头脉络,这也是对公共卫生优先地位的一个写照。在它的5个分支中,食物和饮水安全标题下列出的指标却并未涉及食物。直接原因是我们还未找到任何一个具有普遍性的指标,来衡量消费者的食物安全。近年来劣质食品和低营养食品引发的消费者受害事件层出不穷,从而把食品卫生执法推向公众关注的焦点。实际上对于维护食品安全而言,仅有执法还是不够的。依据发达国家现有的经验,除了在生产和流通环节现场监测食品卫生外,至少还需要建立一整套食品回溯制度,把食品从生产者的田野到消费者的餐桌这一过程中的所有环节都标示出来,以便从任何一个环节都能识别食物成品或半成品的直接生产者。除此而外,国家还采用大量食品保障和营养干预措施来强化食品安全。相形之下,中国在这一领域的基础性制度建设方面还有许多空白,值得我们在指标选择过程中予以确认。

饮水安全只是生活环境安全指标中的一种。目前从环保部门已经不难得到有关大气、土壤和水源污染状况的指标,这里仅仅列出饮水指标,一方面是因为它能够部分地表达生活环境安全状况,另一方面是对于公众来说它比其它环境安全指标更加简明易懂。此外,我国卫生部门在提供农村饮水安全信息的时候,通常把改水和改厕数据联系在一起。这里没有使用这类指标,是因为它难以反映改造后的用水和卫厕标准。相形之下,“饮用自来水”则属于标准化的居民饮水安全信息。与此相关,《卫生统计年鉴》包含了全国和分地区的时间序列统计信息[14]。在1995,2000和2003年,全国农村人口中饮用自来水的人口比率分别为43.2%、55.2%

“孕产妇死亡率”和“5岁以下儿童死亡率”是反映妇幼保健状况的经典指标,不仅具有国际可比性,而且很容易从国家卫生部公布的统计信息中查寻。虽然这类数据对于大规模的人群(例如在我国省一级的层次上)才具有统计意义,但是政府对改善农村妇幼健康安全的责任,则要落实在县乡层次上。孕产妇和儿童属于健康高风险群体,导致其中个体死亡的原因是复杂的。但是针对这两个群体的生殖健康服务,无疑可以有效地降低死亡率。例如,自1998

传染病防治仅仅是疾病控制的一个方面,慢性非传染性疾病的危害在社会转型期逐渐加重。但是在中国农村、特别是在欠发达农村,传染病依然是危及公共健康安全的一个最重要的因素。我们在邀请一些乡镇卫生院的院长对现有的农村公共卫生项目排序时,他们几乎都把儿童计划免疫、乙肝疫苗接种、急性传染病监测和管理排在了第1-3的位置,而把慢性病预防纳入健康教育领域,置于孕产妇保健和食品卫生管理之后。得益于他们的启发,我们依据对疾病早发现早治疗的原则,列出4种反映传染病防治措施的指标。

目前政府统计部门定期发表的信息仅限于儿童计划免疫率和法定报告传染病的发病及死亡率,没有涉及成人免疫和传染病患者治疗方面的指标[16]。这里之所以强调观测农民工免费接种肝炎疫苗、以及农村艾滋病和肺结核患者免费治疗状况,是因为病毒性肝炎和肺结核目前在我国发病率较高(参见表1),艾滋病也有流行的危险。面对这三种疾病,农村劳动力都是高危群体。特别是进城做工的农村劳动力,流动性强生活环境差,患病和传播疾病的可能性更大。多年来,农民工群体一直是被城市公共卫生服务体系遗忘的角落。2003年SARS危机过后,北京市政府决定实施百万农民工免费接种乙肝疫苗项目,这标志着一个历史的进步。到目前,大多数农民工虽然生活在城市,但在种种制度性障碍阻隔下并未融入城市,而是每年像候鸟一样往返于城乡之间。故而尽管有关农民工免疫的信息必须在城市收集,但把这一指标纳入农村统计,正是出于对当前农村劳动力迁移特征的考虑。实施免费治疗艾滋病和肺结核项目,

表1.

| | 甲、乙类传染病 | 其中:肺结核 | 病毒性肝炎 |

| 新增患者总数 | 284人=100.0% | 132 | 65 |

| 新增患者特征:(%) | | | |

| 性别:男性 | 84.0 | 70.5 | 66.2 |

| 女性 | 36.0 | 29.5 | 33.8 |

| 合计 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| 年龄:1-19岁 | 32.7 | 10.6 | 18.5 |

| | 56.3 | 75.0 | 73.8 |

| | 11.0 | 14.4 | 7.7 |

| 合计 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| 农牧民/患者总数(%) | 34.5 | 53.8 | 26.2 |

*笔者根据共和县防疫站2003年元月7日上报的统计表摘编而成,同期共和县人口共计13万。

表2. 2002年青海省农牧区常见传染病患者平均治疗费用估计*

| 主要病种 | 海宴县 | 共和县 | 兴海县大河坝乡 (藏药治疗) |

| 肺结核 | 传染期病人:免费外援药品服用6个月 | 免费外援药品6个月 若住院:3000元/次 | 免费西药3个月,辅助藏药:40元 x 12月 |

| 肝炎 | 5000元/年** | 2000元/年 | 20元/月: 0.5-5年不等 |

*:表中信息来自于笔者2003年7月16-24日在青海省农牧区的田野调查。访谈对象:海宴县防疫站工作人员王莲、县医院院长张永寿;共和县卫生局长航旦、沙珠玉乡耐海塔村卫生员王月祥;到共和县城走亲戚的兴海县大河坝乡卫生院医生才让旦正。

** 注意: 2002年青海农牧民家庭人均纯收入仅为1710元,相当于全国平均水平(2476元)的69% (参见:青海省农村社会经济调查队,2003,“农村住户抽样调查资料提要”,打印手册第7页,第19页,西宁。)

在农村工业化、城市化和城市经济迅速增长的过程中,农村劳动力的空间转移和行业转移规模也不断扩大。农村劳动者从事的全业和兼业活动早已多样化,可是我们只选择了尘肺和苯中毒发生率这两个指标,显示政府监督工业企业消除职业病危害的效果。原因在于,近年来城镇里或者发达乡村中的非农有毒有害工作岗位,几乎都转移给来自中等发达和欠发达地区的农村青壮劳动者。问题是,地方政府对农民工的劳动环境和工作条件监督不力。更有甚者,一些地方官员为了谋求高速经济增长而姑息那些漠视职业健康的企业家。因此,尘肺成为从事采矿、冶金、建筑和纺织等劳动的农民工群体中的常见病。苯中毒对靴鞋箱包制造业工人、尤其是女工健康的威胁,也是怵目惊心。根据职业病防治法的规定,用人机构有义务定期对职工进行体检,并向当地卫生行政主管部门报告职业病患者信息[17]。但是在劳动保护监督不力的情况下,此类统计极少发布。这里列举的2种职业病指标,未必对所有地区、行业和职业适宜。可是从搜集和公布这两类信息做起,必将有助于促进劳动保护信息的透明化。各地劳动和卫生行政部门尽可以根据当地情况选择其它指标,用以监测对劳动者危害最大的职业病防治情况。

健康教育是采用非医疗方式预防疾病的低成本-高效益手段之一。它的有效性取决于受教育者个人行为的改变。因此,我们没有选择表现教育服务供给方活动的指标,例如做过多少次健康知识讲座、发放了多少宣传资料,等等,而倾向于从观察与健康教育相联系的消费者行为的角度,寻找具有代表性的指标。在此栏目下列举的2个指标反映了这种倾向,可是当前不容易收集相关数据。“体检后及时就诊的人口比例”,简短地表达了如下算式:“经体检知晓患病并就诊人数/体检人员建议就诊的病人数”。根据笔者从西藏和湖北调查中得到的信息,合作医疗制度提供的受益包涵盖免费体检。在这个前提下,参保农民及其家庭成员一般都踊跃接受体检。如果查出大病隐患,他们多半会遵照医嘱去看大夫。基于这种考虑,围绕这个指标收集数据并公布统计信息,至少可以促进农村体检服务的发展。

“体育人口比例”这一指标,既可以用来监测健康教育效果,估算这个因素对控制慢性病和改善国民体质的影响,又能够部分地反映体育资源在城乡之间、地区之间、以及在职业竞技和大众健身活动之间的分配状况,还能够确切地表达国民健身活动的发展程度和与之相联系的生活质量变化。1997和2001年,国家体育总局组织了两次全国抽样调查。从2000年起,总局还组织五年一次的国民体质监测[18]。这是迄今为止有关体育人口比例的最具权威性的数据来源。总局对体育人口有明确定义:即每周参加体育活动不低于3次,每次活动时间30分钟以上,具有与自身体质和所从事的体育项目相适应的中等或中等以上负荷强度者。直到现在,还时常有人把体力劳动和体育活动混为一谈,这个定义实质上澄清了二者的区别,用体育人口这个概念专指那些有意识地进行健身活动的群体。一个国家或地区体育人口比例的大小,除了与居民收入水平相关以外,在很大程度上取决于公共体育设施的可及性。也就是说,老百姓是否能够方便而又便宜地利用这些设施,例如居住区附近的锻炼场地和器材。体育总局的调查报告表明,2000年我国16岁以上的体育人口达到18.3%,比1996年的15.5%增长了2.8个百分点。在根据职业分组的样本人口中,农民的体育人口比例最低[19]。如此看来,定期公布农村居民、特别是农民的体育人口比例,对于推动政府在分配全民健身计划资源时向农村和农民倾斜,无疑有积极作用。

在农村现有的健康安全屏障中,亲朋邻里互助、商业保险、合作医疗保险、政府、社会团体和村委会救济的因素都有。但是对大多数农户而言,亲朋邻里互助或者说私人借贷,还是一种最常用的维护家庭经济安全的工具。因此,图1涉及的5个医疗救助和保险指标只能部分地显示农村人口的健康保护情况。这些指标的作用,主要在于针对医疗救助与合作医疗机制,分别衡量农村人口的受益面和受益程度,例如“贫困人口获得医疗救济的比例”和“医疗救济占贫困户全年医疗支出的份额”,等等。这5个指标的计量,多以农户为单位;相关的统计信息,多半还需要借助抽样调查收集。

这里需要特别说明的是,整个指标体系没有包括专门反映健康保障不平等的指标。但是,只要根据人口的社会经济特征分类,所有这21个指标几乎都能直观地或者部分地表达某个方面的不平等。例如,中国社会科学院经济研究所对2002年居民收入的抽样调查结果表明[20],城市样本户(6800户)年人均医疗支出约726元,自费率将近59.1%;这两个数据在农村样本户(9200户)那里分别为118元和100%。城乡医疗支出不平等由此一目了然。

在我们的指标体系里,物质基础设施指标被用来衡量特定地域基本健康保障制度的技术环境。眼下归入这一栏目的3个指标只涉及交通和电信条件。借助地区援助措施改善贫困村庄和乡镇的交通和电信条件,不仅有利于提高健康保障效率,而且还可能减少健康不平等。例如,广东顺德一带所有的村庄都通柏油路,所有的居民户距离最近的卫生室都只有5分钟的摩托车路程。相形之下,云南丽江的贫困山村不通公路也没有电话,且不说孕产妇的保健程序难以落实,即便是村里的青壮年突患急病,也很难及时就医(参见方框3)。可见,增强农村贫困群体的健康安全并不仅仅取决于卫生服务因素,它还有赖于村级综合基础设施条件和社会服务能力的改善。

互联网的使用在县级卫生机构已经普及。不过,在农村卫生服务与合作医疗管理网络中,乡镇卫生院处于县级机构和村卫生室之间的连接枢纽地位,合作医疗试点县的乡镇管理办公室多半也设在卫生院。因此,互联网在乡镇卫生院的普及,对于改善基层健康服务和健康保障管理具有重要作用。当然,公社时代的合作医疗制度并无互联网辅助也可以正常运行。可是那时候的农村健康服务种类不多,合作医疗基金规模也很小,整个制度借助公社和生产队行政系统运行,管理工作比现在的要简单得多。当前的健康服务与合作医疗基金管理产生的信息量之大,早已今非昔比。使用计算机信息管理和互联网信息传递手段,不但有助于节约管理成本和提高信息传递速度,而且便于信息公开和公众监督。在湖北省公安县乡镇卫生院一级,网络信息宽带传输已经普及,乡镇卫生院之间、县乡两级管理机构之间的信息交流都在网上进行。参保农民中还未见有使用互联网的人,但是他们却直接受益于互联网的普及。因为基于计算机和互联网技术支持的自选医院制度,使他们得以在全县范围内自由选择医疗机构,从而促进了医疗机构之间的服务质量竞争。

IV. 结论

本报告尝试借助文献和案例研究,建立一个有关农村人口基本健康保障状况的指标体系,以便公众监督政府在减轻农村人口特别是贫困群体的健康脆弱性方面所作的努力。这些研究首先表明,如同健康并非仅由医疗服务决定一样,基本健康保障也不单单是卫生机构的事情。维护和改善农村人口的健康安全,需要在居民户、社区/社群和国家层面上同时展开公共行动,更需要个人的主动参与。因此,政府必须在基本健康保障领域发挥主导作用,并不意味着政府为所有的保障项目支付账单。

其次,设计和运行良好的公共卫生、医疗救济和基本健康保险制度,能够分别从规避健康风险,减轻疾病负担和应对灾难性后果的角度,保障社会成员至少享有满足其基本健康需求的物品和服务。这三种制度构成基本健康保障领域的重点。它们之间的优先顺序,本质上由社会经济发展水平和地方政府的能力所决定。在地方政府的财政和行政能力都很薄弱的欠发达地区,强化公共卫生和医疗救济制度,对于减轻农民家庭尤其是贫困户的健康脆弱性,是最具可行性的选择。

方框3. 交通和电信困难影响生育安全 云南省丽江县(现部分贫困乡划归新成立的玉龙县)以往孕产妇死亡的直接原因一是无钱就医或住院分娩,在家由婆婆或丈夫用旧法接生造成事故;二是交通不便,发生意外时因路途延误而失去抢救机会;三是本人缺乏孕产期保健知识,对孕期并发症没有及早就治,以至于分娩时发生生命危险。 在国内外扶贫组织的援助下,这个县的妇幼保健系统利用贫困户医疗补贴措施增强了产妇分娩安全。但是妇幼保健服务还是很难及时地延伸到那些不通公路、距离乡卫生院和行政村都很远的自然村。拉什乡南尧村就存在就医难的问题。南尧分为上下两个自然村。上南尧为彝族村,下南尧为纳西族村。村行政机构、小学、卫生室和妇幼保健员都设在下村,上村还没有通电、通公路、通电话,下村到上村需要走4个小时。上村的产妇若去乡卫生院分娩,就需要村里人先用担架抬到下村,然后换乘汽车前往。 |

(2004年6月1日,第一稿;6月18日,第二稿,北京)

Policy Implication of the Indicators for Measuring

Zhu Ling

Abstract

Based on literature study and case studies, it is tried to establish an indicator system in this research report. The system serves for facilitating the public to supervise the government in its efforts to improve basic health protection for the rural population, especially the poor. The basic health protection system mainly consists of public health, medical relief and basic health insurance. The existing status of social and economic development in a region and the capabilities of the local government, essentially determine the priority order of the three focus areas. For the less-developed regions where the financial and administrative capabilities of local governments are weak, it is the most feasible option to intensify public health and medical relief in order to reduce the health vulnerability of peasant families, especially poor families. The indicators listed in the paper almost all point to the basic public action in the priority areas. At present, the related data for some indicators are hard to gather, but this exactly shows that the system that is evaluated with such indicators does not operate efficiently and it is poor in openness and transparency. These weak links in health protection field include food safety, free prevention and control of major communicable diseases, occupational health protection, health education and the third party payment system associated with medical expenditures of peasant households.

Key Words: Rural health indicators

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]国务院发展研究中心,2004,详细解读全面建设小康社会指标体系的16项指标,载于《经济参考报》,2004年3月12日,www.china.org.cn/chinese/zhuanti/515664.htm。

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]绍兴县政府根据各乡镇发展程度划定三类农村最低生活保障线,2001年的标准为:

[12]

[13]

[14]卫生部统计信息中心,2004,卫生统计摘要,第82-83页,

[15]

[16]

[17]周安寿,2001,职业病定义与范畴, http://www.safe001.com/zhiye_bing/jiangzuo/001.htm;

杜海岚,2004,尊重生命保护劳动者健康,http://www.chinalaw.gov.cn/jsp/contentpub/browser/contentpro.jsp?contentid=co8828018888

[18]

[19]

[20]